Ken.Nakayama's Space ---WEBカメラ QcamS7500 導入記

新しいWEBカメラの導入です。 更新日:2009年6月12日 since Aug.2008.

導入経緯

以前よりスカイプ(skype:PCでのTV電話)を利用しており、

WEBカメラとして画面に垂れ下がるタイプのマクセルPM9(30万画素)を使っていました。

最近skypeが高画質タイプとなりましたが640*480だから30万画素で良いだろうと思っていました。

ところが相手がWEBカメラを高画質のものにすると結構綺麗に見えて家の画質が悪いといわれ始めました。

カメラの画素は問題なくて回線速度が律速だろうと思ってブロードバンドのアップグレードを検討しました。

でも一度WEBカメラを新調してみようと思いskypeと提携しているロジクールのカメラを物色。

一番売れ筋で高画素のQcamPro9000を入手しました。

スカイプ相手に大変綺麗になったと好評でした。

・・・となるとですねぇ。

当然天体用にと考え始めるのが我々の悪癖でして。

ま、ここ数年、いろいろなWEBカメラが登場し画素数も増えていっているわけですが、

暗いところでも綺麗に写るとうたっているカメラが多くなっていました。

天体用に使えるかもしれないとは思っていたのですが数千円のものをいくつも試すわけにはいきません。

WEB情報によるとLogitechのQcamは天体撮影に適しているようです。

Gary Honisさん(http://ghonis2.ho8.com/index.html)は様々な試みをされており

表紙メニューからQCAMのレポートが参照できます。

日本ではロジクール社ですが、国際的にはLogitech社となります。

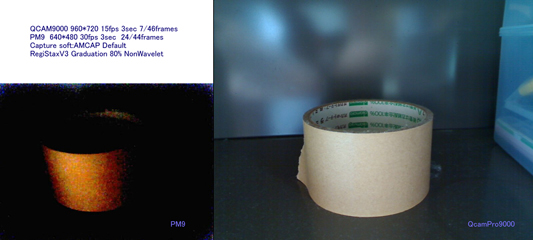

今回は、レンズがついたままの手持ちのPM9とQcamPro9000をそのまま比較してみることにしました。

和室用パソコンラックの下の暗いところを撮影しました。

960*720pixelですが感度が良さそうですね。PM9はほとんど写りません。

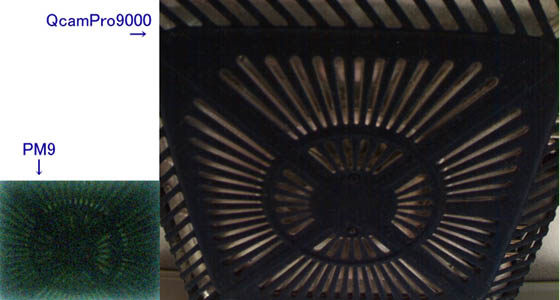

次にコタツの裏側です。

これは1200*960pixelです。良さそうです。

さて、スカイプ用ですから新カメラQcamPro9000のレンズをはずせません。

(家人からの禁止命令が・・・)

そのまま写すにはコリメート方式しかありません。

このカメラは広角仕様で光学ズームもついていません。

焦点距離は数mmでしょうから拡大は無理です。

miniBORG45EDIIを用いて地上物を撮影してみました。

ToUcamProIIはレンズをはずしてあるものでアイピースによる拡大撮影です。

SE200N(20cmニュートン反射)の惑星撮影時とアイピース以降は同じです。

QcamPro9000は同じアイピースでコリメートです。

予想通り合成焦点距離には大きな差があり、これでは惑星の拡大撮影は無理です。

さ、新しい天体専用WEBカメラのサーチです。

条件は、ToUcamよりも高画素、惑星が撮影できるレベルの高感度、

高画質の時にもフレーム数が稼げる、

レンズをはずして望遠鏡に接続できる改造がやりやすい、

通常のキャプチャーソフトが使えて動画はRegiStaxが扱えるaviファイルとなることです。

機種決定

最後の条件は必須ではありませんがエンコードしなければならないと

後処理が面倒で時間がかかります。

QcamProのノートPC用とか以前からある5500とか他メーカーのものとか検討をしました。

いろいろな方の改造情報も参考にさせていただきました。ありがとうございます。

結果は、Qcam S 7500 となりました。

QcamPro9000はポイントも勘案して大型量販店のオンラインショップが最も安かったのですが、

S7500はkakaku.comの勝ちでした。送料込で4095円です。

到着前に次のようなことを考えていました。

1.レンズを取り去った後、そのままToUcamProIIのWEBカムアダプターを取り付ける。

放熱には良さそうですが取り扱いやノイズが心配。

2.レンズを外し、元通りにしてWEBカム筐体にBORGの31.7mm延長筒を利用して接着する。

改 造

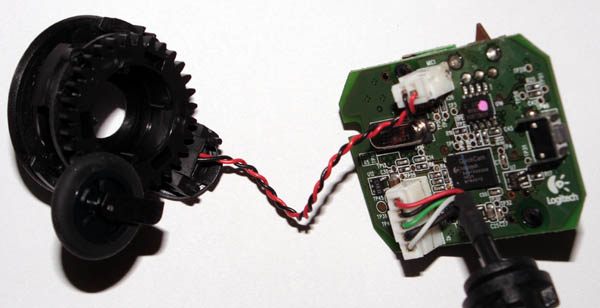

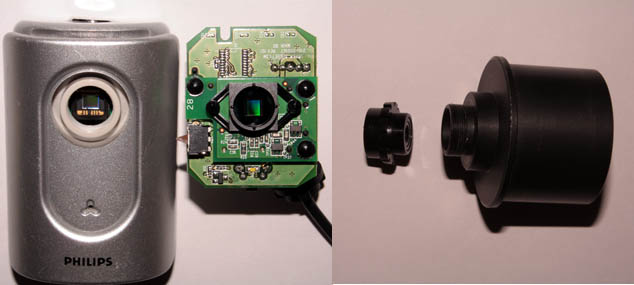

到着後、一般撮影を少しして、すぐに分解です。

シャッターのパーツをはがすとプラスネジがありました。

これを緩めて筐体の片方をとるとスタンドも外れます。

左右の筐体にはラバーのパーツがあり滑り止めと高級感を出しているようです。

もう片方をとるとCMOSとレンズのついた基盤が出てきます。

ピントリングとギヤをはずすとばらばらになります。

マイクは前面についたままです。

マイクをのコードをはずします。

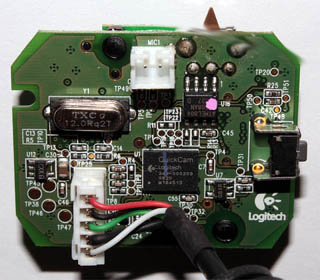

基盤前面と裏面です。マイクの端子が見えます。

レンズはネジですので簡単にはずせます。

→

→

ToUcamProIIとのツーショット。

新WEBカメラはレンズのネジ径が一般的なWEBカメラのM12(12mm)ではなく、なんと10mmでしたぁ。

よって上記の1案は無理です。

2案は後に筐体を分解することを考えれば二つに割れる筐体のどちらか一方だけに

接着する必要があります。四角いプラケースを調達するかどうか悩ましいです。

もとの筐体は使わずプラケースを利用することにして、

まずBORGの31.7mm延長筒の不要部分を超簡易手動旋盤で切断しました。

切ってみるとWEBカメラのシルバーの前面パネル直径範囲内で収まることがわかり、

これなら360度接着しても後から筐体を左右に分割できます。

レンズをはずしたCMOS前面にはIRカットフィルターらしきものがあったので

そのまま基盤と筐体を元通りにして、コードとコネクタが筐体内部でカラカラしないよう

マイクも元通りつけました。

筐体を取り付けてネジを締めます。

ラバーを元通りつけます。

シャッターボタンを元通り戻します。

前面から見たレンズのないWEBカメラです。

黒色に塗った紙を内側に貼った31.7mm延長筒を銀色の前面パネルに接着するのですが、

接着面を磨いて、、、

小型万力で上を向かせて目分量で同心円状に接着です。

出来上がりです。

テスト撮影

撮影したくても晴れておらず惑星撮影はできないので室内物でテストしました。

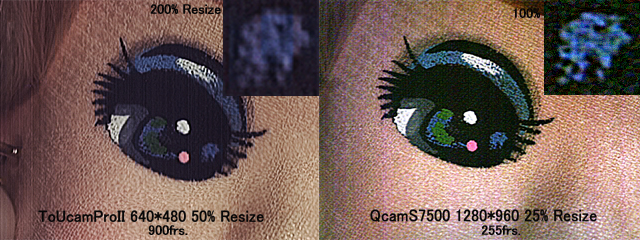

45EDIIの直接焦点撮影で部屋の隅にあるフランス人形の目とか

1万円札の一部分を撮影しました。1フレームでも綺麗な感じです。

コンポジットすると差は縮まりますがかなりいい線をいっています。

黒目の右下部分の拡大では高画素数の方が圧倒的に有利です。

惑星撮影

さあ、9月8日は晴れました。しかし本当にひどいシーイングでした。

9日も晴れましたが悪シーイング、10日も9日と似たようなものかとパス。

圧縮の設定でRGBはファイルが多少ドロップフレームが発生します。

ようやく11日にそこそこの像が得られました。

周辺はポヨポヨとしてましたが比較的安定してましたので比較できそうです。

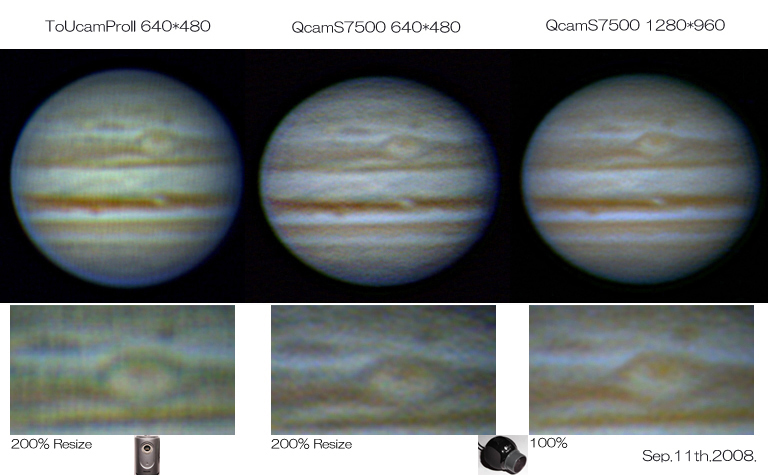

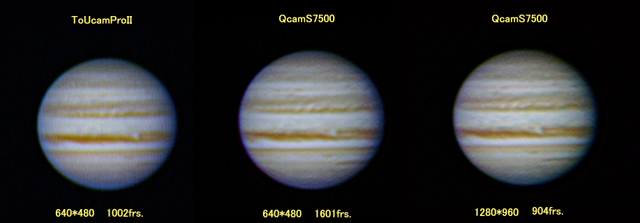

ToUcamProIIは、640*480のみ、QcamS7500は、640、960、1280と3種。

9日のように欲張らず圧縮はI420に統一しました。

撮影の前後にToUcam撮影、間でQcamの画素3種をはさみました。

結果がこれです。

シーイングは変化しますのでこれが絶対というわけではありません。

解像度は望遠鏡とシーイングに大きく依存しますので、

特にノイズや滑らかさをご覧ください。

左の二つは一見細かいところまで写っているようですがノイズが乗っている

雰囲気があります。

大赤斑の左上=中赤斑右の黒い部分はToUcamがノイズに沿って

縦に割れているのに対し、Qcamでは斜めに流れています。

1280pixelのものはリサイズできるのでノイズも精細感も有利です。

木星が扁平になっています。縦横比は要検討の課題です。(2008.9.13.)

縦横比

テストチャートのpdfが公開されてましたので印刷し20×20mmの千鳥格子を45EDIIの直接焦点、

キャプチャーソフトは、VRecordとhunuaaCapで撮影してみました。

ToUcamProIIは、640×480のみ、QcamS7500は、640×480と1280×960で撮影しました。

有効桁は%台として、

・キャプチャーソフトによる差はありませんでした。

・Qcamの640と1280でも差はありませんでした。

・縦の横に対する比は、ToUcamProIIが103%、QcamS7500が96%でした。

後日、再度カッティングマットの方眼を撮影し測定してみました。(45EDII直焦点)

前回は単枚とスタック後は同じでVRecordとhunuaaCapも同じでしたので、

今回はhunuaaCapでスタック画像のみを比較しました。

・ToUcamProII 1.002:1(縦:横)

・QcamS7500 0.933:1(縦:横)

0.002は1ピクセルの差ですので誤差でしょう。

約7%という差については前回の実験と同じになります。

AV機器は撮像素子が長方ピクセルのものが多いらしく補正して出力しているので

Qcamも補正して出力する必要があります。縦を7%伸ばすか横を7%縮めることになります。

補正

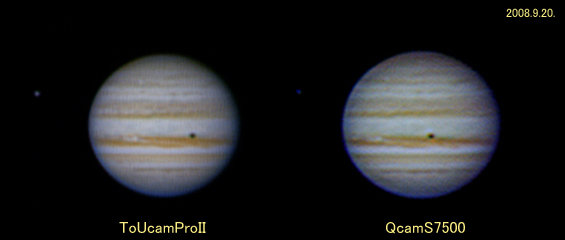

縦横比、7%の補正写真です。

9月20日の比較写真です。(ともに640×480) ToUcamProIIの方がすっきりしています。

Qcamの1280×960は今ひとつでした。(SE200N HC-Or12mm)

9月22日の比較写真です。(使用機器:SE200N HC-Or12mm hunuaaCap)

QcamS7500の方が良いようです。

結果が先日と逆転しているのはシーイングの違い程度かもしれません。(2008.9.30.)

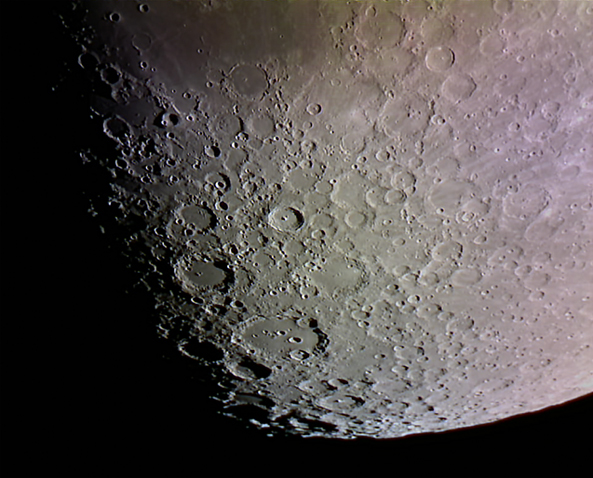

月面写真

さあ、月面です。HC-Or12mmの拡大撮影、1280×960でプラトー内クレーター狙ってみましたが

コントラスト調整がまずかったのか画像処理しても痕跡程度でうまく写せませんでした。

次に直接焦点で撮影です。単位面積あたりフルサイズ一眼レフ以上の画素数で

しかもスタックできるという利点を活かします。

Waveletを僅かにかけて50%にリサイズするとToUcamと同じ画素数でありながらボテッとした感じがなく

かなりの良像に見えます。問題点が一つ、右上をご覧ください。ハイライト部がやや紫色になっています。

この現象は私の携帯電話のカメラにも現れます。カラーバランスの崩れです。対処方法があるでしょうか?

(SE200N 直焦点 QcamS7500 1/60sec. 75frs.Stack PhotoshopLEにて最終処理)

北部・中部・南部のグレースケール写真は、月のページに掲載しました。(2008/10/12)

月面写真モザイク

月面全体写真をデジ一で撮影したついでに欠け際を連続撮影したのですが、

12月に全体をモザイク撮影しました。

等倍で見ると継ぎ目がわかってしまうのですが、そこそこの縮小で月のページで公開しました。

http://www.geocities.jp/astrokn/moon/081207.jpg

EOSkissX2で撮影した全体写真と比べると欠け際の暗い部分はつぶれてしまっています。

ダイナミックレンジの違いでしょうか。

でも、全面写真と違って光学系の中心部を使ってますので北から南まで大変シャープです。

それから特筆すべきことが一つありました。

ハイライト部の白飛びならぬ紫飛びをメーカーに報告していたのですが返答はありません。

しかし、12月の撮影では、上の10月の撮影と異なり、ハイライト部が紫色になることはありませんでした。

QcamはWEBに繋いでいたら自動または手動で何かしらのアップデートをするのですが、

どういう改善がされたのか内容がわかりません。いつのまにか修正された可能性がありますね。

(2009/03/21記)

月面写真モザイク 第3弾

1回目は欠け際が露出不足でしたので2回目のトライは注意したところ

ハイライト部が逆に飛んでしまいました。

明るさにムラがあって継ぎ目も綺麗に処理できず今ひとつでした。

2009年4月30日に3回目のトライです。

途中で急に露出オーバーになったりして、じゃじゃ馬WEBカメラに翻弄されましたが

なんとかなだめすかして10枚程度の2クール撮影できました。

継ぎはぎも何かいい方法はないかと考え新方法をトライしたところ

実に簡単に綺麗にスムーズにまとまりました。覆い焼きしています。

月のページで公開しました。

http://www.geocities.jp/astrokn/moon/090430.jpg

上の特筆すべきこと、ということで紫色の飛びは改善されていませんでした。

あの時の正常な色はなんだったのでしょうか?

最近もQcamソフトの自動アップデートがされましたが、何がどうなったのかわかりません。

(2009/05/10記)

月面写真モザイク 第4弾

月齢8で少し太めでしたが晴れましたので、1000mm直焦点ではなく計画していたBORGの1.4×バロー+QcamS7500での

撮影を行いました。

さあ、問題の露出調整です。欠け際とハイライト部ではかなりの輝度差があります。

またジャジャ馬露出をなだめないといけないのだろうか。

欠け際にあわせます。1/120秒です。ゲインは最小にして後は自動で決めて自動をはずします。いい感じですが、試しに他の場所へ

視野を移すとアウトです。露出が変ってしまいます。自動をはずしているのにダメです。

露出を決めた後、ロックというメニューがありました。いつも触らないのですがチェックしてみました。

でも同じです。どうしたらいいのか。また同じ画面に戻るとロックのチェックが外れています。

再度チェックしましたところ、それ以降、露出が勝手に変ることはなくなりました。(ただしハイライト部の色変は変りません。)

これで安心して撮影できます。抜けがないように重なりを大きくとって撮影していきます。まず欠け際を舐めてそれから次に

内側です。さらに外側、念のために2枚余分に撮影。30枚で終了しました。

前回の上弦の月、直焦点は8枚でしたから、なんと4倍近く撮影です。撮影時刻が早かったことと露出が各30秒でフレーム数が

225フレーム前後でしたのでレジスタックスでの処理はその日のうちに終わりました。

モザイク合成は次の日です。色変があるためにグレースケールでの作業です。1回目、28枚で全面パズルが完了しました。

しかし満足できず2回目、さあプリントしようと思ったら一部ずれを発見。3回目の修正でようやく

自分でもわからないほどのつなぎ目になりました。

生涯最高の月面全体写真です。月のページで公開しました。

http://www.geocities.jp/astrokn/moon/090601.jpg

(2009/06/12記)

Designed by CSS.Design Sample