Ken.Nakayama's Space ---木 星

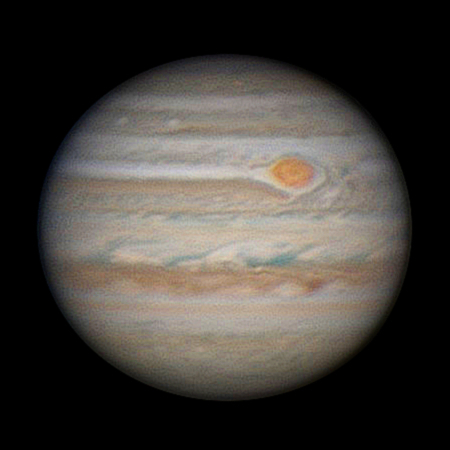

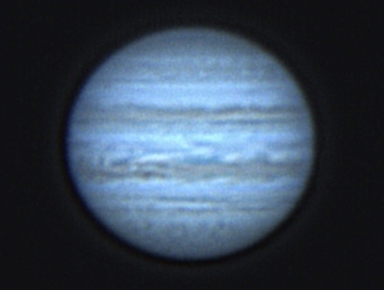

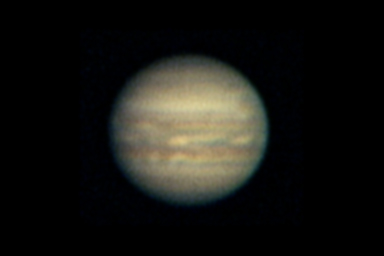

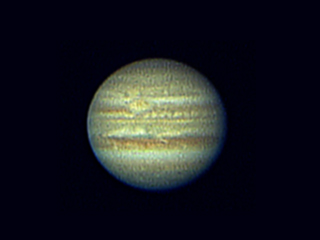

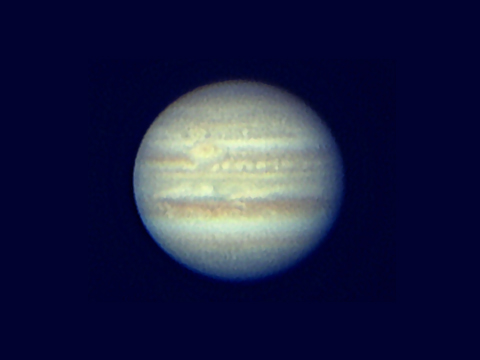

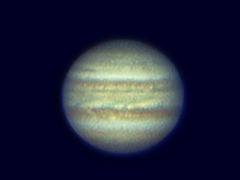

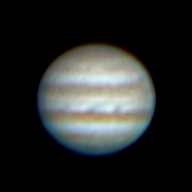

2022年の木星です。

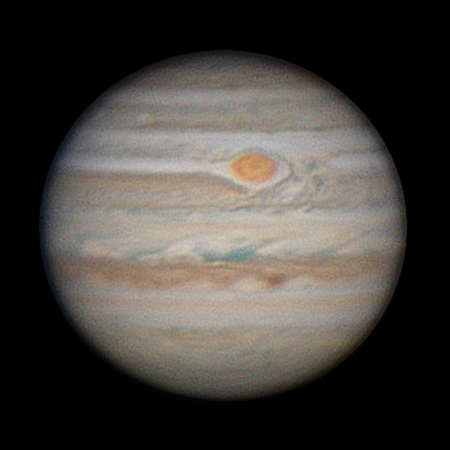

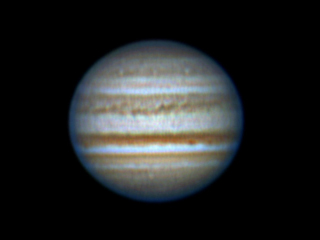

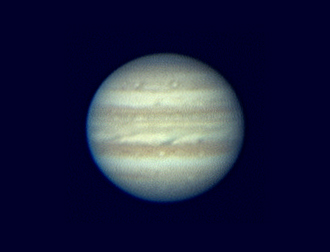

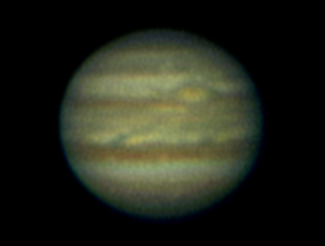

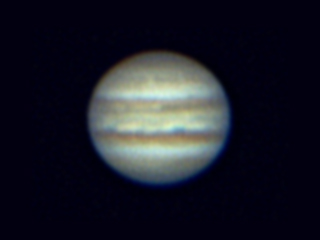

木星 2022/07/30

木星の衝の2カ月前。

この日が今シーズンのベストになるかも。

Powermate5xです。

(2022.09.25.記)

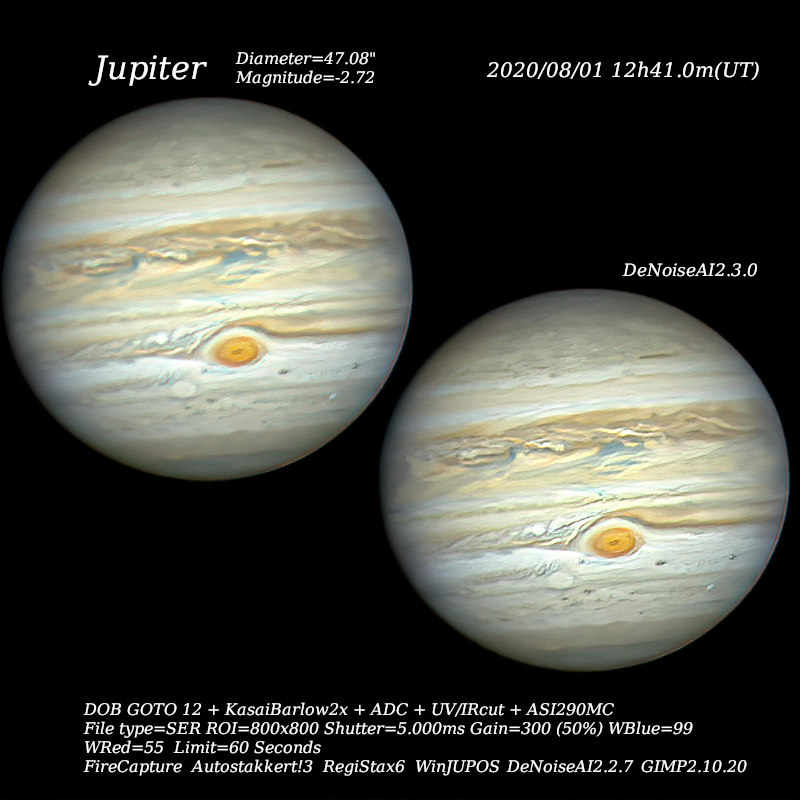

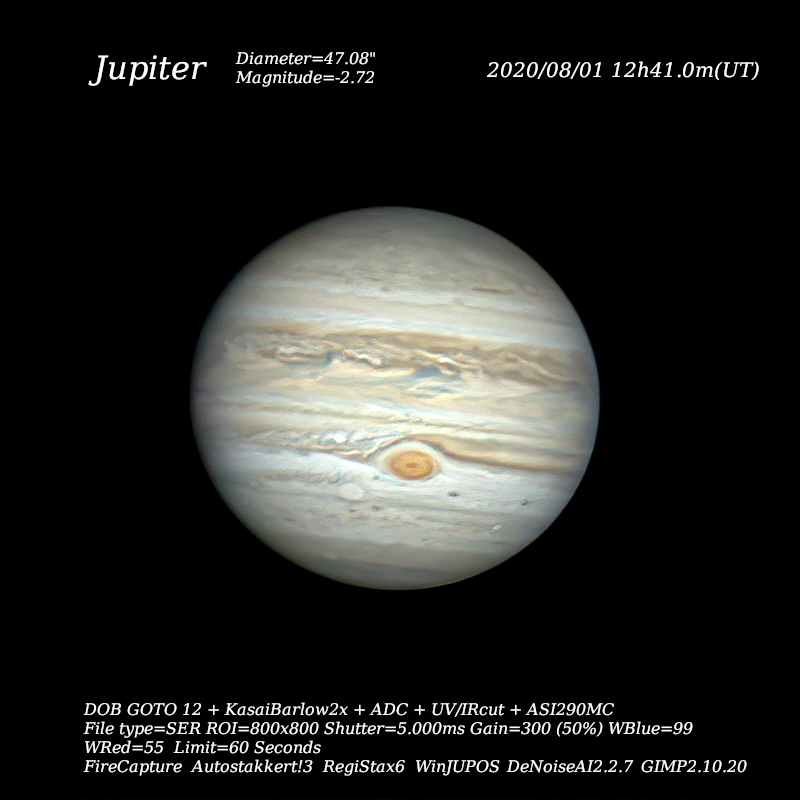

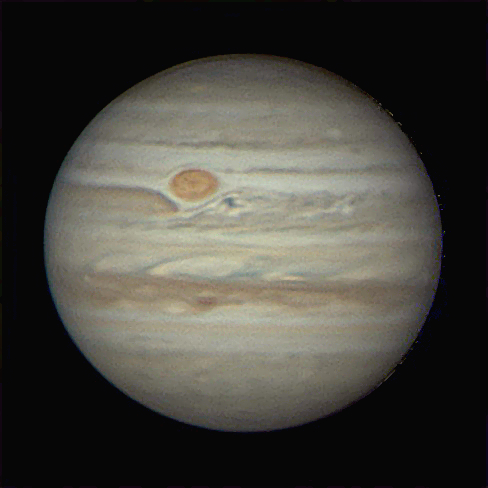

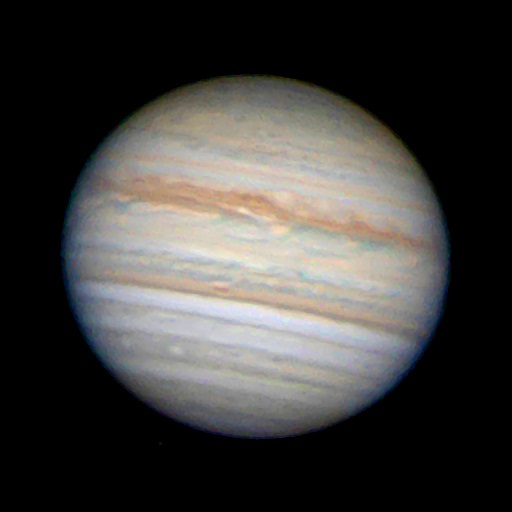

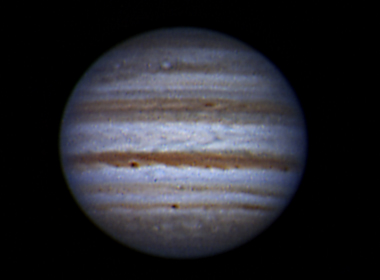

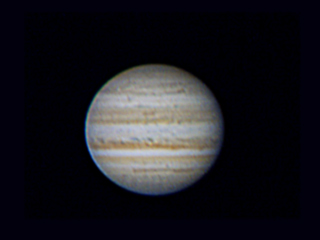

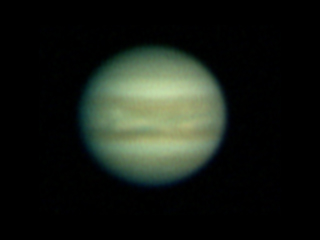

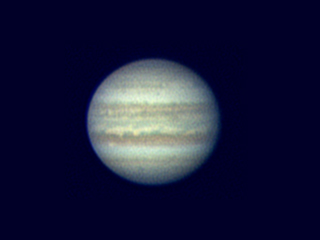

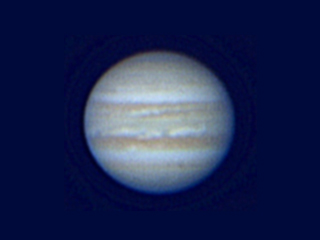

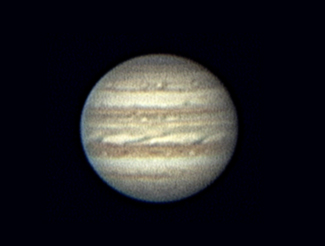

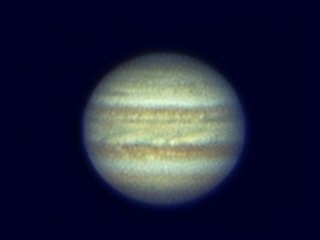

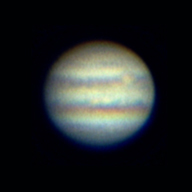

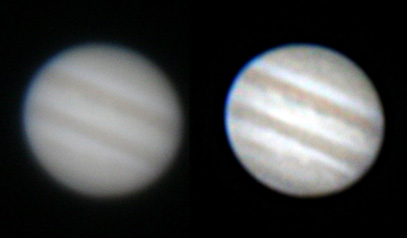

2020年の木星です。

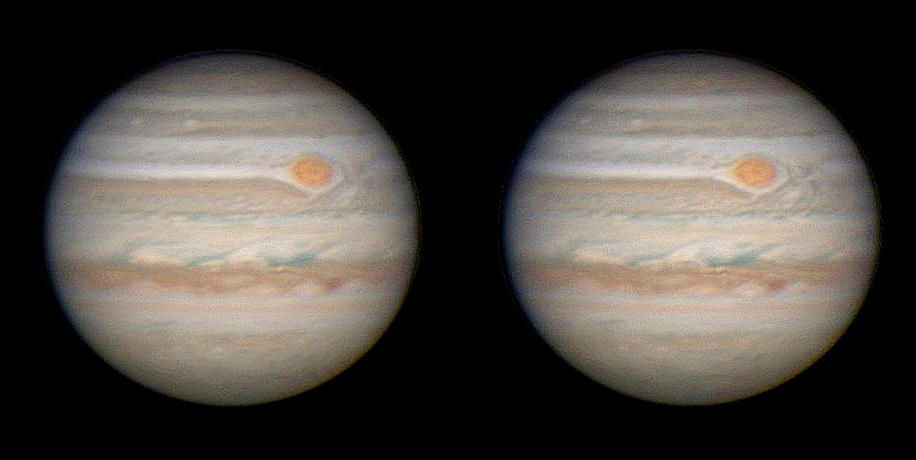

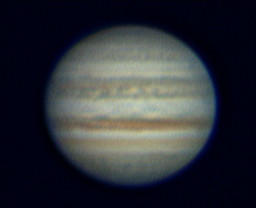

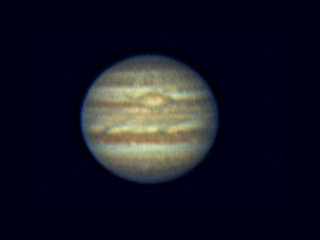

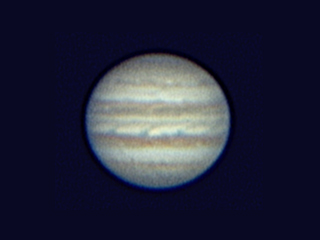

木星 再処理 2020/08/01

木星はほぼシーズン終了。

この日が今シーズンのベストのようです。

DeNoiseAIが2.3にバージョンアップしたので再処理。

(2020.09.26.記)

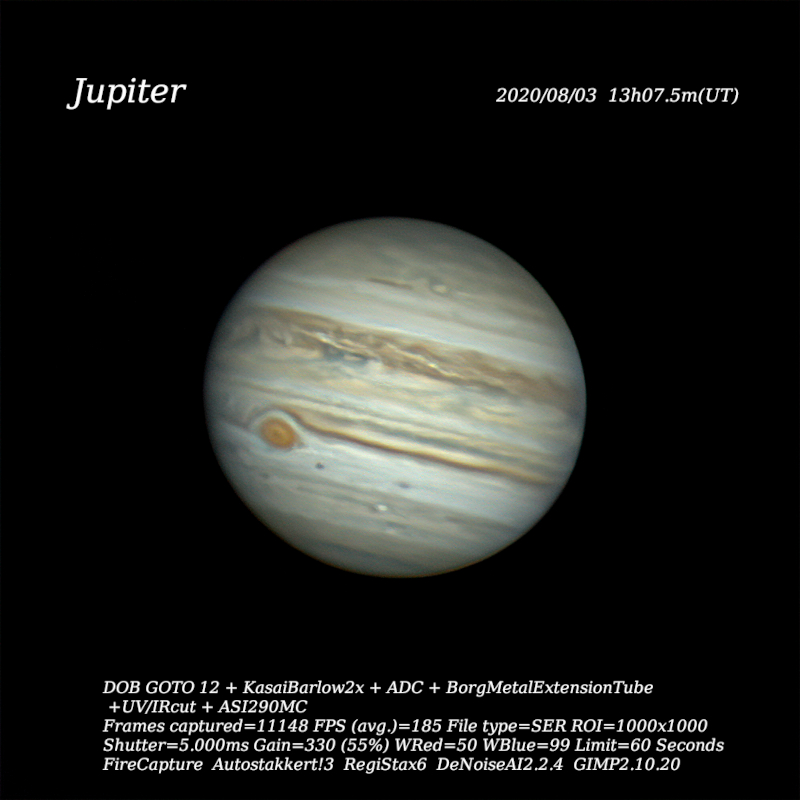

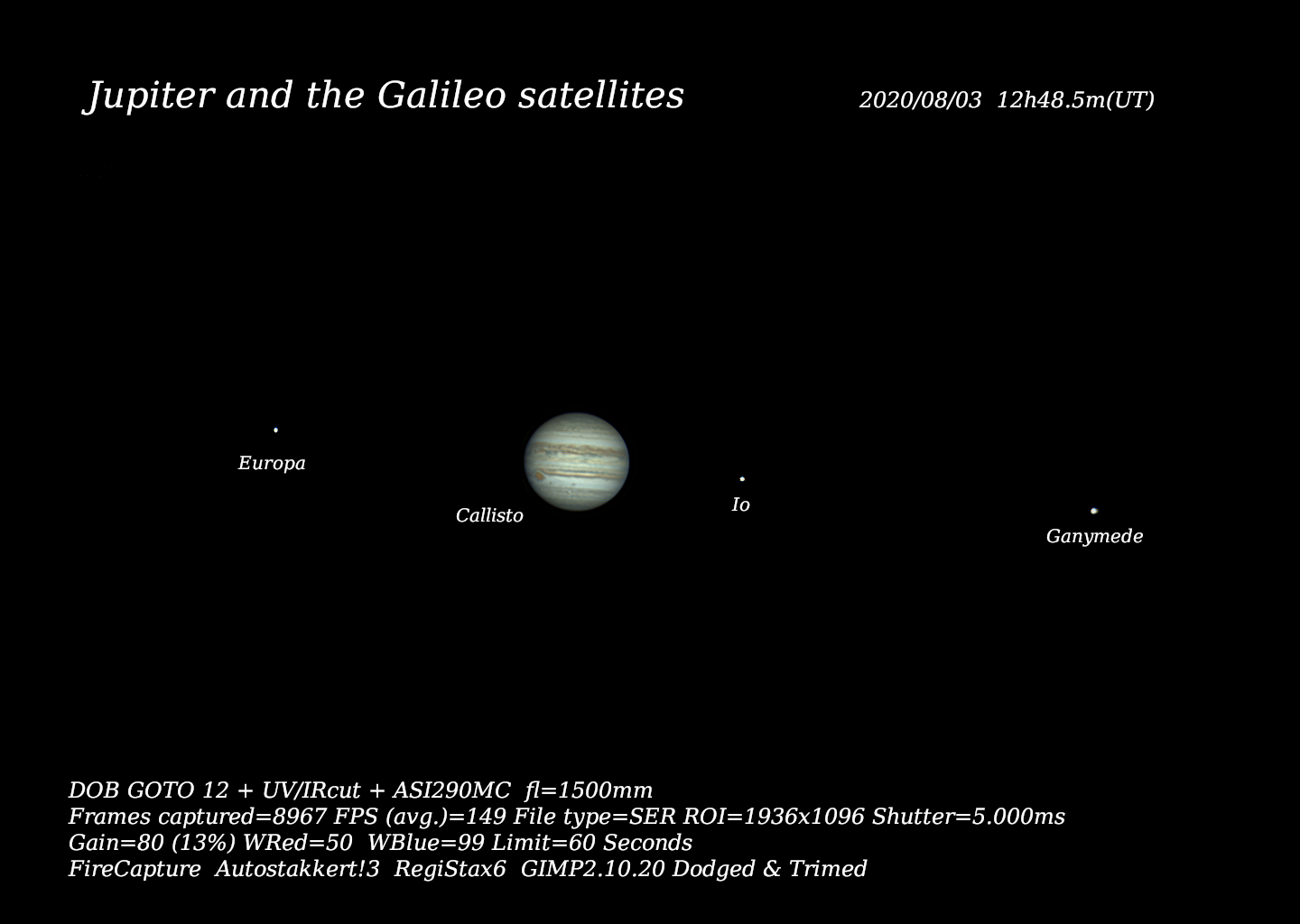

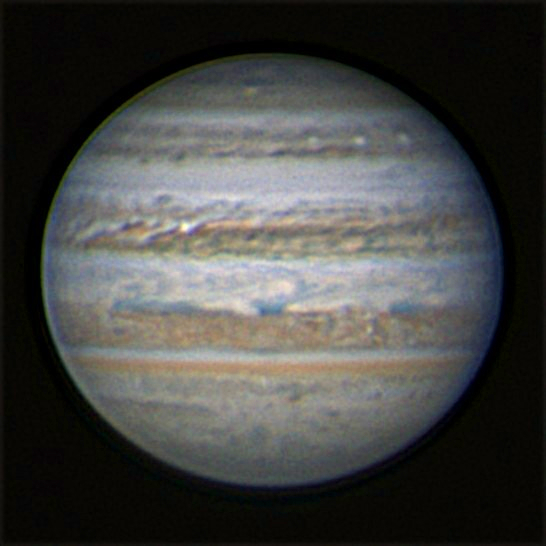

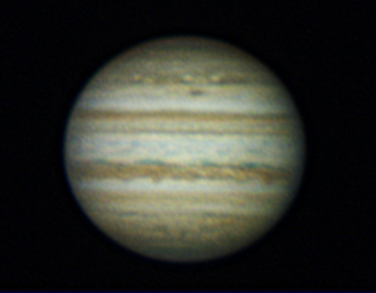

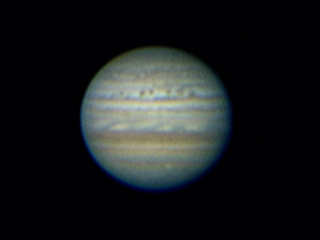

木星 2020/06/23~08/06

梅雨明けが7/31 後半はほとんど曇り。

その後はシーイングの良い日が多いです。

まとめて掲載

(2020.08.09.記)

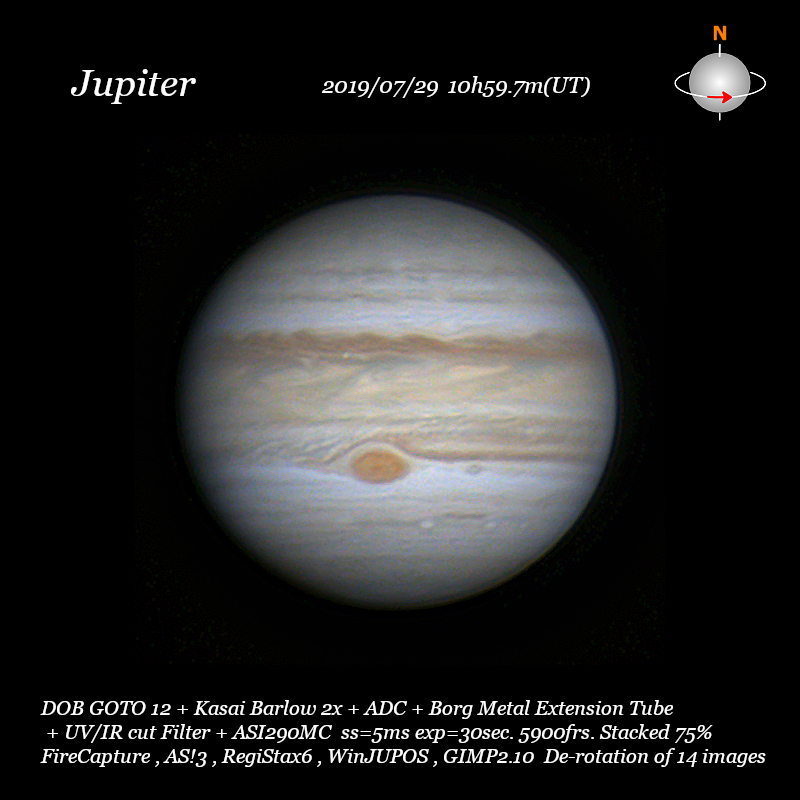

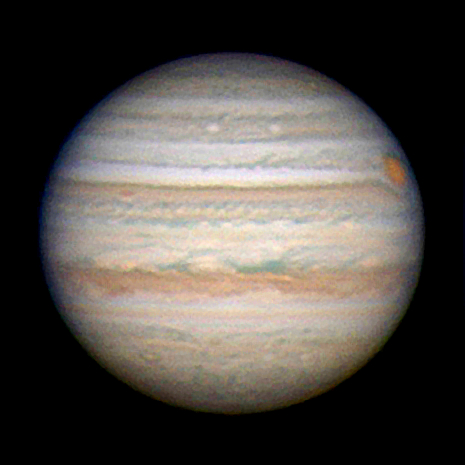

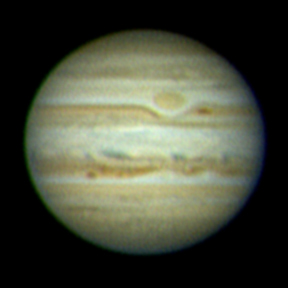

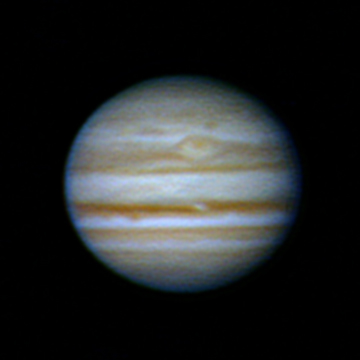

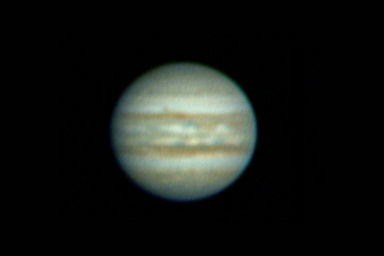

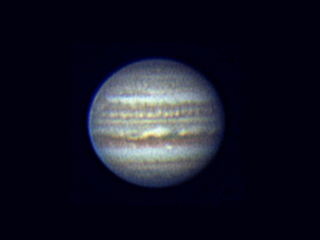

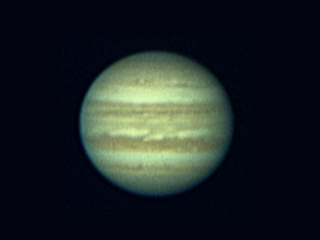

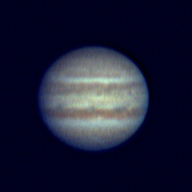

2019年の木星です。

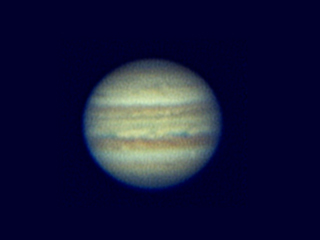

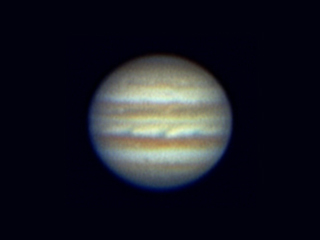

木星 2019/07/29

涼しげな像が得られました。

DOB GOTO 12 + KasaiBarlow2X + ADC + MetalExtensionTube + UV/IR-cut + ASI290MC

Sky&Telescope誌のオンラインギャラリーに載せてもらえました。

https://www.skyandtelescope.com/online-gallery/jupiter-with-grs-2019-07-29/

(2019.08.01.記)

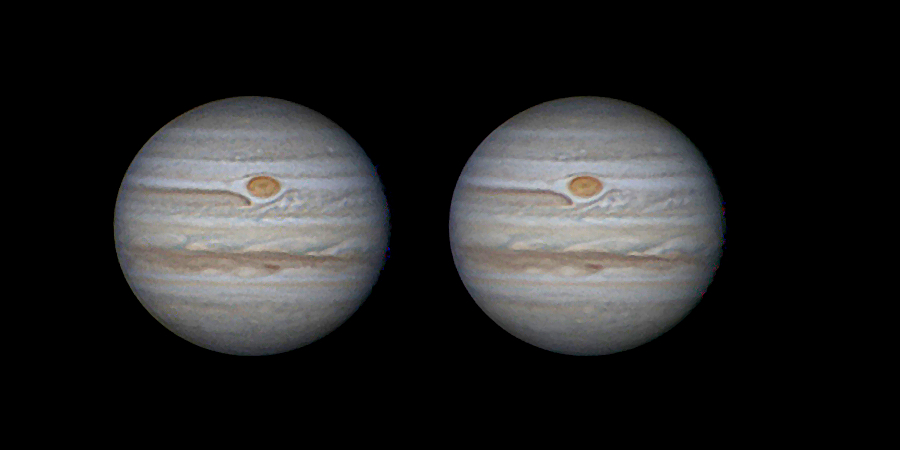

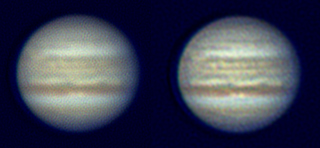

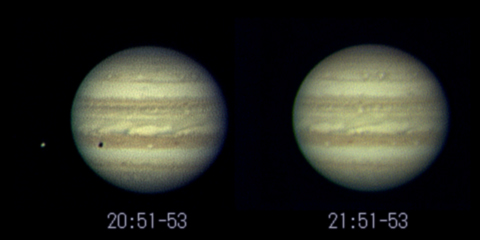

木星 2018/06/16

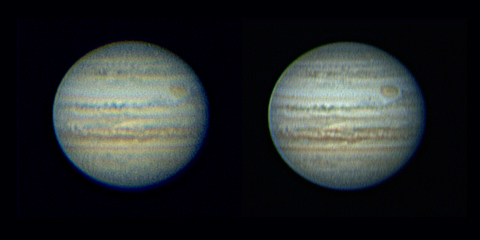

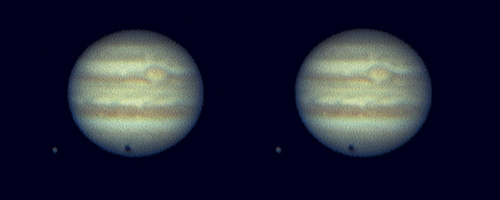

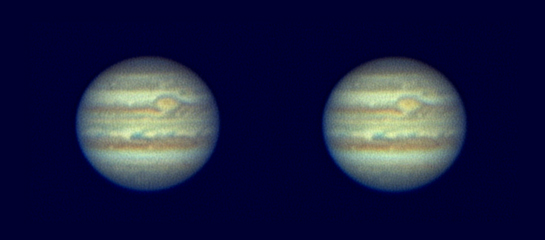

木星の立体写真

6月16日の木星をたくさん写していたので

ほぼ10分差くらいの画像を選んで並べました。

12h33m & 12h43m (UT) 平行法でご覧ください。

250hPaが30m/s超の気流で鮮明さがなく75%リサイズしました。^o^

DOB GOTO 12 + KasaiBarlow2X + ADC + IR-cut + ASI290MC

(2018.06.24.記)

木星 2018/06/09

21h21m (De-rotation 中間時刻)

昨夜は晴れでも気流は今ひとつ

でもディスプレイでは意外と細かく見えました。

大赤斑の横に木星人?

30秒露出 約7000フレーム16動画 50%スタック 480秒分の処理

DOB GOTO 12 + KasaiBarlow2X + ADC + ASI290MC

(2018.06.24.記)

木星 2018/06/01

2018/06/01夜の1時間50分ほどの撮像をGIFアニメにしてみました。

22:26 23:21 23:51 24:15 (UT)

24時から気流が乱れてきました。

フレーム数もDe-rotation数もバラバラですが,,,^0^ (2018.06.03.記)

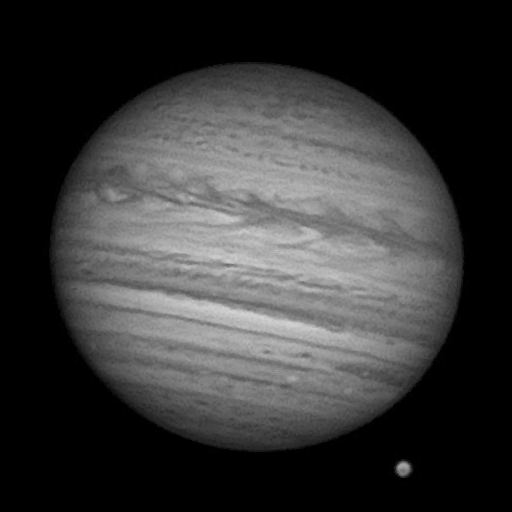

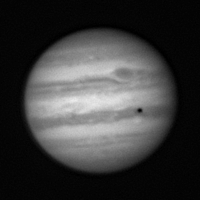

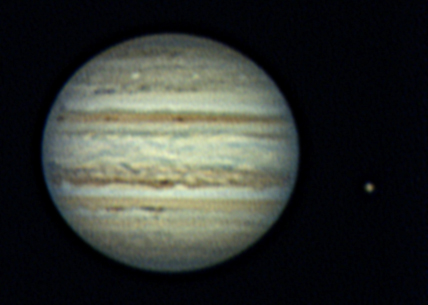

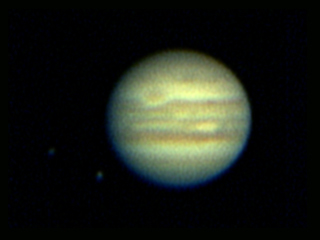

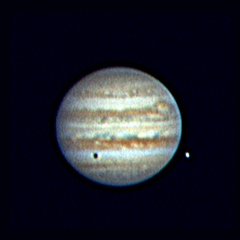

木星とガニメデ 2018/05/17

DOB GOTO 12 + 笠井バロー2X、ZWOのADC、ZWOのASI290MC

30秒露出をスタック&De-rotation of 4images

中間時刻 22h40m

シーイングは良くないはずでしたがPCモニターで意外と細部が見えました。。

キャプチャー不具合でモノクローム。衛星用に4枚処理としました。(2018.05.20.記)

木星 2018/05/16

DOB GOTO 12 + 笠井バロー2X、ZWOのADC、ZWOのASI290MC

30秒露出をスタック&De-rotation of 19images

中間時刻 00h19m

シーイングは最悪に近い14日より少し良さそうでした。

薄雲があり木星がしばしば暗くなりましたがGIMPでたたき出しました。(2018.05.16.記)

木星 2018/05/10

DOB GOTO 12 + 笠井バロー2X、ZWOのADC、ZWOのASI290MC

30秒露出に切り詰めてスタック&De-rotation of 20images してみました。

中間時刻 23h10m~

シーイングが悪そうで一旦は中止しましたが

22時ごろから星の瞬きが少なくなりました。(2018.05.13.記)

木星 2018/04/29

DOB GOTO 12 + 笠井バロー2X、ZWOのADC、ZWOのASI290MC

30秒露出に切り詰めてスタック&De-rotation してみました。

00h25m~ 中間時刻:00h27.5m

1週間前よりもシーイングは悪く、この後、どんどん悪くなりました。

望遠鏡で見たよりコントラストを強めました(2018.05.2.記)

木星 2018/04/22

DOB GOTO 12 にて笠井バロー2X、ZWOのADC、ZWOのASI290MCで撮影です。

(一つ目) パソコンには外付けSSDを接続して7000枚/分のキャプチャー

AS!2で50%スタック後、WinJUPOSでDe-rotation of 23images、RegiStax6でWavelet処理

GIMP2で最終処理しました。

(二つ目) 同じ光学系で内臓HDDで1300枚/分キャプチャー(遅い!)

同様に12image処理です。

Sky&Telescopeオンラインに掲載してもらいました。

(三つ目) 最初の23分間の露出のうち8分分を処理しました。

00h46mと00h56mの10分差の画像を並べて立体視写真にしました。

シーイングが比較的良くて自然な感じが出ました。(2018.04.28.記)

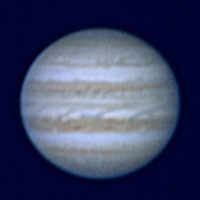

木星 2017/05/05 06/14

DOB GOTO 12 にて ZWOのASI120MC-Sと2つの拡大レンズで撮影です。

今シーズン最良と思われます。Sky&Telescopeオンラインに掲載してもらいました。

低倍率は自然な感じです。(2017.06.19.記)

2016年の木星です。

木星 2016/05/12

2つのデバイスで撮影です。

モノクロデバイス(Skyris618M)は詳細が出ます。

カラーデバイス(ASI120MC)は比較的なめらかです。(2016.09.05.記)

SE200N NST HC-Or12mm AiCap および AMcap

木星 2016/03/07

空は大変シーイングはまずまず。

昨年買ったASI120MCをようやく稼働させました。

全く慣れておらずキャプチャーにだいぶ時間がかかりました。(2016.09.05.記)

SE200N NST HC-Or12mm ASI120MC AMcap

昨年の(2011年)木星です。

木星 2011/11/04

空は大変シーイングが良かったです。

最近は星がちらついていると出陣しなくなりましたので

撮影回数が急激に減じていますが、ほぼ満足な画像です。(2012.01.14.記)

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII VRecord 1/30 30frs 60sec.*2 RegistaxV5 3174frs.stack 67% Resize

今シーズン(2010年)初めての撮影です。

木星 2010/07/18

3時過ぎの撮影開始時は大赤斑が顔を出したばかりでした。

シーイングはドンドン良くなってアイピースの中に木星が貼り付いているようでした。

4時過ぎまで粘って12ショットの撮影です。

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII VRecord 1/25 25frs 60sec.*2 RegistaxV5 2602frs.stack 67% Resize

今シーズン分(2009/08~09)、3枚追加しました。(2009.09.13.)

2007.5.23.分を更新 画像追加しました。(2009.8.2.)

木星 2009/09/05

大赤斑がこっち向きです。北の縞がたいそう乱れていますね。

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII VRecord 1/25 25frs 60sec. RegistaxV5 1441frs.stack

木星 2009/09/01

小天体の衝突痕が写っているはずです。時間が経ったので、たいぶばらけました。

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII VRecord 1/25 25frs 60sec. RegistaxV5 1326frs.stack

木星 2009/08/18

ようやく今シーズン最初の木星です。少しハードに仕上げました。

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII VRecord 1/25 25frs 60sec.*2 RegistaxV5 2882frs.stack

木星 2008/10/19

今シーズン最後の木星となりました。

13日より少し良いでしょうか。

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII hunuaaCap 1/25 25frs 60sec. 1431frs.stack

木星 2008/10/13

かなり小さくなってきた木星です。50%に縮小しました。

Qcamで枚数を稼ごうと25fpsにしましたがうまくいかず手間取っているうちに

シーイングが悪化してきました。

SE200N NST HC-Or12mm ToUcamProII hunuaaCap 1/25 25frs 90sec. 2133frs.stack

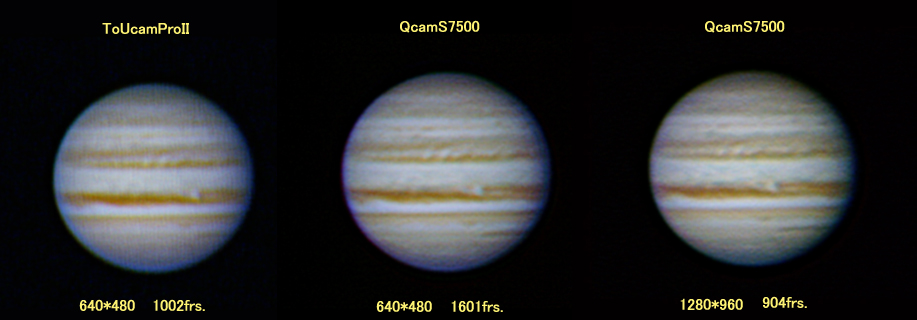

木星 2008/09/22

ToUcamProIIとQcamS7500で撮影しました。

SE200N (Newton20cm) NSTカメラアダプター HC-Or12mm hunuaaCap

ToUcam:I420 Qcam:RGB 1/15 15fps 60sec (1280*960:7.5fps 30sec)

木星 2008/09/11

QcamS7500(1280*960)での撮影です。

SE200N (Newton20cm) NSTカメラアダプター 谷Or18mm

QcamS7500 VRecord I420 7.5fps 40sec*3 1203frs.stack

木星 08/07/25

スタック像2枚を更に重ねていますが、シーイングが悪くリサイズ率を落としています。

SE200N T-Or18mm ToUcamProII 1346+1388frs. 67%Resize

木星 08/07/22

下と同じく18mmでの像です。

今シーズン初めての大赤斑です。なんとなく中赤斑がわかります。

SE200N T-Or18mm ToUcamProII 2150frs. 75%Resize

木星 08/07/11

木星の場合、NSTカメラアダプターとHC-Or12mmにToUcamの組み合わせは

画面いっぱい近くになり像が暗いので、谷光学研究所のOr-18mmを購入しました。

像は小さくなりますが明るくて後処理も楽です。

SE200N HC-Or18mm ToUcamProII 1441frs. 75%Resize

木星 08/06/13

今シーズン初の撮影です。南中は26時頃となります。

高度が低くシーイングも悪いので、いつもながらボケボケです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII 2876frs. 50%Resize

木星 07/08/11

10日はかなりシーイングが良さそうでしたので11日の快晴も期待したのですが

地上の風もだんだんと強くなってきて天気は下り坂の様相でした。

あまり良像が得られませんでしたのでソフトに仕上げました。

黒々とした斑点が印象的です。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 60sec.

久しぶりにPL25mmで拡大率を下げて撮影してみました。

SE200N PL-25mm ToUcamProII VGA 60sec.

2007.8.12.記

木星 07/07/31

長~い梅雨があけてもぐずついておりましたが、漸く30-31日の二日間快晴でした。

30日は見送り、31日に撮影しました。

5月23日と同じく北の縞が数本に分かれて見え複雑な様子が見てとれました。

しかし全体像は少しプヨプヨしてベストシーイングではなかったです。

立体視(3D)用も添えて見ました。寄り目で見てください。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 1434frames 20:46 60sec.

2007.8.5.記

木星 07/06/10

梅雨前の良シーイングと思ったのですが今ひとつでした。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 1440frames 23:55 60sec.

2007.8.5.記

木星 07/05/23

素晴らしいシーイングでした。

肉眼では縞が何本も見えて、全体像も落ち着いていました。

木星が低高度で大気プリズムの影響か少し色が気になります。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 2avi 2258frames 01:13-15

2007.8.5.記

過去の木星像を眺めていましたらシーイングが良いのにひどい色ずれの写真がありました。

なんでこんなに調整できていないのかと不思議なくらいです。aviファイルは最早なくて

スタック直後のイメージがありますので、RegiStaxV5で処理してみました。

比較的うまく赤と青のずれを補正できましたので追加します。

2009.8.2.記

木星 07/04/28

4回目です。春霞でなかなか撮影できませんでした。

少しはましになりましたか、、、。早朝ではなく深夜になります。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 2avi 2923frames 02:56-58

2007.8.5.記

木星 07/03/31

3回目です。前2回より酷いです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 2avi 2221frames 04:47-49

2007.8.5.記

木星 07/03/26

またまた早起きしましたが、まだまだです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 2avi 2694frames 04:56-58

2007.8.5.記

木星 07/03/23

2007年 シーズン開幕です。

早起きしましたが、まだまだですねえ。今シーズンファーストショットです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 2avi 2101frames 05:09-11

2007.8.5.記

木星 06/09/09

木星は西に傾き家から見えないので公園まで行きました。

木星像はブヨブヨで金平糖のように形の定まらない状態でした。

aviファイルもひどいものでしたが処理してみました。

どんな絵になるかと思ったのですが。

今シーズン最後の木星になりそうです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 25fps 2avi 2500frames 18:41-43

2006.9.17.記

木星 06/08/09

近隣のほてった瓦屋根の上で像は脈動してました。

その割には模様が出ました。右の画像は左をやや強調したものです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 19:40-42 25fps 2441frames

2006.8.14.記

木星 06/07/30

30日(日)に大野山で撮影した木星です。

低高度でも眼視では模様が良く見えたのですが、風が少々あったからでしょうか

25日の自宅での像よりピリッとしませんでした。 大きさも小さくなってきました。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 20:05-07 25fps 2880frames

2006.8.8.記

木星 06/07/25

日中は曇り・晴れ・雨と複雑なお天気で帰宅中も帰宅後も曇り。

しかし夕食中に空を見ると木星が輝いてました。

19:30より設営開始です。ようやく大赤斑と中赤斑に出会えました。

最初のショットで速報分です。かなり粗いです。50%のResize。

3クール目です。75%のResize。

全部で14ショット7クールでしたが、本クールが最良でした。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 19:49-51 25fps 2866frames

(下)は(上)のノイズ低減処理したものです。

2006.7.26.記

再処理

今年の梅雨は延長戦に入りました。天文暇です。

6月20日の木星を、やや不自然に再処理してみました。

Neat ImageとPhotoshopLEです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 2006.6.20.

2006.7.23.記

木星 06/07/14

ジェット気流予報では上層気流が落ち着いており期待していたのですが、

実際PC画面では脈動していたので予想通り今ひとつの木星像です。

北の縞に赤くて濃い斑点があります。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 20:50-52 25fps 2856frames

2006.7.17.記

木星 06/07/06

今日はいけるかもと思っていたら帰宅時は雨でした。

家に近づいた時は天頂が晴れてきて夕飯途中で空を見たら木星が輝いてます。

ちょっと迷いましたが急遽望遠鏡を設営21:20 2aviの撮影完了は21:34でした。

その後また雲が。シーイングは良くはなかったですが、とりあえずの1枚です。

木星は明るかったですが像はもうひとつでした。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 21:32-34 25fps 2720frames

2006.7.9.記

木星 06/07/03

帰宅の路では雨は降ってませんでしたがベタ曇でした。

ゆっくり夕食をとりながらノートPCで衛星写真を見たら晴れてるではありませんか。

椅子を立ったのが20:45、望遠鏡の設営開始です。

地面が濡れています。夕食の間に雨が降ったようです。

極軸を合わす時間も惜しく目分量で設置。ようやく大赤斑に出会えました。

1分×4ショットで雲が、、、撤収開始、完了が21:25。

なんと40分の出来事でした。

やはりシーイングは今ひとつでしたし、Jr.の赤みを出そうと強調しすぎです。

とにかく、Jr.は健在のようです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII IR-cut VGA 21:06-08 25fps 2879frames

カラーバランス調整とニートイメージでノイズ軽減してみました。

2006.7.9.記

木星 06/06/29 すぐに気流悪化

梅雨の合間の五月晴れで暑い一日でした。

夜も引き続き晴れで20時前から10ショット撮影できましたが、

11ショット目からドロップフレームが頻発。あれこれ応急処置を施しましたがダメ。

20:30頃から気流が悪くなり撤収しました。

北の縞の白斑が大きいですが二つの白斑が大接近して通り過ぎようとしているらしいです。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 20:01-03 2avi 2880frames

2006.7.1.記

木星 06/06/27 薄雲中

夕方はなんとなく晴れているという感じで、ゆっくり帰ったら

最寄の駅からの帰り道、木星が煌々と輝いているではありませんか!

それから早足で家に帰って急いで設営です。(アセポタ)

雲が行過ぎる中、なんとか3ショット撮影しました。

夕飯を摂りながら画像処理しました。

最初の1ショットは余りに早すぎたのかボケボケで最後のショットも薄雲中でアウト!

2ショット目もやや薄雲中でしたが、なんとか。

SE200N HC-Or12mm ToUcamProII VGA 20:47-49 2avi 2569frames

2006.6.27.記

木星 06/06/20 アニメ

雲が去って4ショットのみの短時間で位置ズレの木星ですが

初のGIFアニメを作ってみました。

2006.6.22.記

木星 06/06/20

本格的な梅雨前の晴れです。1ショット撮影後、木星は雲に隠れたので

しばらく待ってましたところ再び現れました。

VGAのみの撮影で、できるだけナチュラルに仕上げようと思いましたが

少しコントラストがつきすぎました。

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm ToUcamProII IR-Cut 25fps 約1分avi×2

(左)2859フレームスタック (右)3159フレームスタック

2006.6.21.記

木星 06/06/18

一日中曇りのはずが夕方から快晴になりましたので当然出陣です!

ワールドカップの近隣歓声を聞きながらの撮影です。

QVGAとVGAの画像です。並べると右がやけに自然に見えませんか。

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm ToUcamProII IR-Cut 30fps 1min.avi×2

(左)QVGA 3600フレームスタック (右)VGA 3007フレームスタック

2006.6.19.記

木星 06/06/13

梅雨の合間に ToUcamProII のデフォルトである、320*240 QVGA 中心に撮影してみました。

そして30fpsとして2分間と少々で3600強のフレーム数。

結構滑らかに処理できました。

粗い場合は、これまで縮小してるのですが、これはそのままです。

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm 30fps QVGA IR-cut 3600フレームスタック

2006.6.14.記

僅かに処理を変えてみました。どんなもんでしょうか。

2006.6.16.記

木星 06/06/06

ゲインを極力落としてみました。

かなり甘いですが、大目玉にアイラインが入っているようです。

木星もお化粧ですか?

木星 06/06/03

地上は風がやや強く透明度は最悪、1等星しか見えません。

赤道儀の誤差測定のついでに撮影しました。散々です。

2006.6.4.記

木星 06/05/31

恒星の瞬きが少なかったのですが透明度は良くありません。

25fpsで3000フレームを2分割し、2aviファイルをスタックです。

2006.6.3.記

木星 06/05/25

曇りの日でしたが、だんだんと薄雲程度になりました。

梅雨前の貴重な晴れかも知れず、また恒星の瞬きが少なかったので撮影しました。

結果は思わしくありませんでしたが、立体視で衛星が手前に見えませんか?

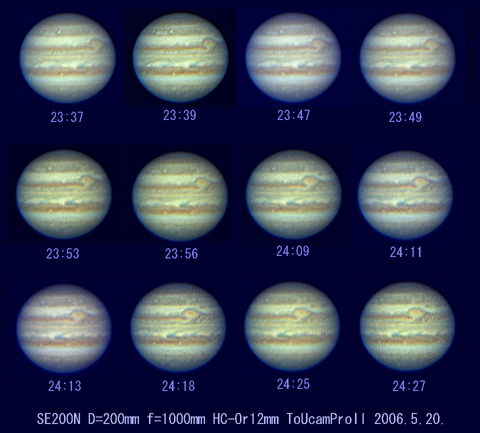

2006.5.27.記

木星 06/05/21

23時過ぎから出撃しましたが大赤斑は裏に回っていました。

20日の方がシーイングはよかったようです。 大きいのと小さいのです。

2006.5.23.記

木星 06/05/20

大雨が去って強風が吹きその後の空です。 気流状態はひどくはなかったですが川の流れのように見えます。

マルチプレートで EF300mm F2.8 をSE赤道儀に載せてガリレオ衛星を撮影し、

その後SE200Nで撮影しましたが、結構疲れました。

2006.5.21.記

上の画像を3D画像を見る時のように寄り目で見てみてください。

立体的に見えませんか? 7~8分間隔の写真はかなり球形に見えるのですがいかがでしょうか?

焦点があった後、少なくとも30秒間は見続けてみてください。

2006.5.22.記

上の写真の、24:18と24:25をペアとしました。

2006.6.3.記

木星 06/05/03

快晴に近い空でした。風が強くて寒かったですが木星が煌々と輝いておりつい出撃です。

5月2日23:30過ぎから準備して撮影です。

25fpsで2100-2200フレームとし、2000フレームスタックしましたが、強風で像が激しく乱れてました。

何とかここまでもってきました。

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm 25fps VGA IR-cut 2000フレームスタック

2006.5.3.記

06/04/26の木星・追加処理

25fpsで120秒間の動画は、3000フレームとなりレジスタックスでは処理できません。

そのことをすっかり忘れていて撮影し後処理に手間取ったショットです。

少しはいいのでしょうか?

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm 25fps VGA IR-cut

Aviutlで1500フレーム×2に分割後、レジスタックスIIIで2aviファイルを処理 2846フレームスタック

2006.4.29.記

木星 06/04/26

4月25日の深夜です。快晴で黄砂も少な目でした。

まず眼視で観察しましたところフェストーンが見えました。なかなか良く見えましたね。

ところがPC画面上では木星が大きくなったり小さくなったり脈動してました。

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm 15fps VGA IR-cut 1700フレーム

2006.4.26.記

木星 黄砂 06/04/24

4月23日の深夜です。晴れでも黄砂で空全体がぼやけてます。

PC画面の木星が暗いです。いつになったらスッキリするのでしょうか?

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm 15fps VGA IR-cut

2006.4.24.記

06/03/04の木星・再処理

QVGA(320*240)で強調しすぎたきらいがあったので再処理してみようと思ってました。

本日ようやく各ショットを再確認して再処理しました。

なかなか素直な感じもいいものです。 撮影時のゲインは、3/4くらいです。

SE200N NSTカメラアダプター HC Or 12mm 15fps VGA

2006.4.12.記

木星 低高度 06/04/08

4月7日の深夜です。 8日 00h48m-50m 約1700枚スタック。

まだまだピリッとしませんが大赤斑ジュニアがわかります。

SE200N NSTカメラアダプター HC-Or12mm 15fps QVGA

2006.4.8.記

木星 薄雲の中 06/03/21

撮影開始は、3時半で後半雲がかかってきましたので正確な判断はできませんが、

笠井HC_Or12mm、ケンコーPL25mm、高橋Or25mmの中では、PL25mmが比較的詳細まで出ました。

それにしても全くピリッとしませんね。

SE200N NSTカメラアダプター PL25mm 15fps VGA

2006.3.21.記

早朝の木星・ToUcam Pro II サードショット

昨晩、笠井トレーディングのアイピース「HC Or」が届きました。

3月4日、今朝は頑張って3時半起床です。

眼視で LV5mm 200倍、ショートバローで400倍など見てから撮影に入りました。

撤収完了は6時でした。 前回よりは良かったですが難しいですね。

衛星が回って影が東方へ移動したり、大赤斑が西から出てきたり観望できました。

SE200N NSTカメラアダプター HC Or 12mm 15fps QVGA

2006.3.4.記

早朝の木星・ToUcam Pro II セカンドショット

金曜日の夜から土曜の朝にかけては快晴の模様。

2/25土曜日は4:10から準備、撤収完了が5:50でした。

恒星の瞬きは少なく、薄雲が無く木星は明るくてゲインを抑えられたので

さぞかしよい結果だろうと思ったのですが。。。

南の国では素晴らしい写真が撮れているようでが、40度という高度はしんどいのでしょうか。

のっぺりしたaviファイルから何とかぼやけながらも大目玉がでました。

→

→

(左)単フレーム (右)1500枚スタック レジスタックスとフォトショップ処理

SE200N NSTカメラアダプター PL15mm 25fps

2006.2.26.記

早朝の木星・ToUcam Pro II ファーストショット

前線の影響で悪天候続きでしたが少し晴れてくる模様なので、

頑張って4時20分頃起床。 薄い雲がかかっていましたがせっかく起きたので

5時頃南中の木星を狙いました。 暗いので最初は5fpsにて撮影。

ディスプレイを見ていると一瞬流星のようなものが二つ飛びました。

(左)単フレーム (中)次フレーム (右)左のフレームに木星のスタック画像をオン

いずれもトリミングなしのjpgへのダウンサイジングのみ、クリックで元解像度表示

SE200N NSTカメラアダプター PL15mm 5fps 2006.2.21. 05:03

画像を見ていろいろ考え、またご経験者皆様のご意見を拝聴し、

結論を高エネルギーの宇宙線による感光ということにします。

あとは雲の具合を見ながらで、撮影間隔があいてしまいました。

自転時間が早いので表面の動きがよくわかりました。

高度は40度くらいで、しかも薄雲を通してですからぼやけてます。

(左)05:22 (右)05:39

SE200N NSTカメラアダプター PL15mm 25fps

2006.2.23.記

60mm アクロマート屈折にて

2005年5月23日 MeadeのLPIを入手

高橋製作所製 3×バーローレンズで、jpg画像を300枚コンポジット、registaxにてウェーブレット変換処理です。

高橋のポータブル赤道儀+HD-4モータードライブに60mm F15屈折を紐で縛り付けて載せました。

Meade LPI + アストロ光学 S-5 D=60mmアクロマート屈折

後日わかったことですが、Registaxはjpg画像を300枚までしか処理できないそうです。(^。^)

2005.9.10.記

キャノンEOSキスデジタルNでの2005年5月4日の写真です。

猪名川天文台(西村製作所 口径500mmカセグレン)で眼の代わりにカメラを覗かせて

木星を手持ちコリメート撮影です。

ガリレオ衛星4つの明るさは明るく調整しました。(キャノンEOSデジタルN+シグマ18-50mm 50mmで使用)

ウェーブレット変換処理だそうですが、結構、模様が出るものですねえ。

(左)上の写真の木星のみ (右)8枚コンポジット「registax」で処理

Designed by CSS.Design Sample